YÛICHI YOKOYAMA, LE BRUIT ET L’AUTEUR

Passé de la peinture au dessin séquencé pour mieux se réaliser, l’artiste japonais, que Libé

a rencontré, s’attache à «décrire le temps qui passe» dans des vignettes tout en mouvement et en boucan. Son dernier ouvrage, La Terre de glace

, vient de sortir et une partie de son travail est exposée cet été à Paris.

Yuichi Yokoyama expose actuellement dans deux lieux parisiens, la galerie Anne Barrault et le Palais de Tokyo, ainsi qu’à Genève, au Musée d’art moderne et contemporain. Il est représenté par les galeries japonaises Nanzuka et Urano. Ses images s’admirent de près, pour plonger dans leurs détails vertigineux, ou avec quelques mètres de recul, pour embrasser la virtuosité de leur composition. Pourtant, Yokoyama est catégorique

: le «

lieu

» idéal où voir son art est le livre. «

Je suis flatté que les gens viennent contempler mes images dans des musées. Mais c’est temporaire.

» D’ailleurs, depuis qu’il a abandonné la peinture pour le papier et les stylos, il ne fait plus que ça

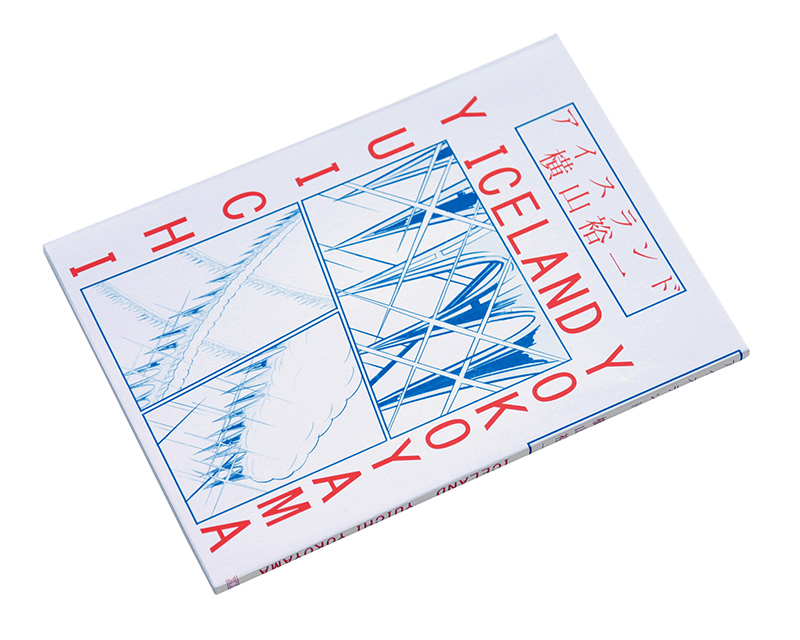

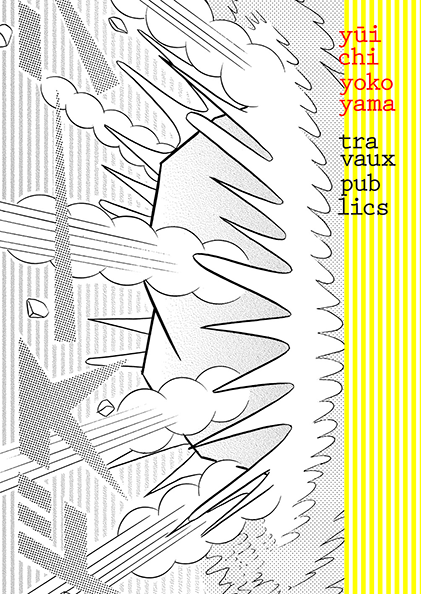

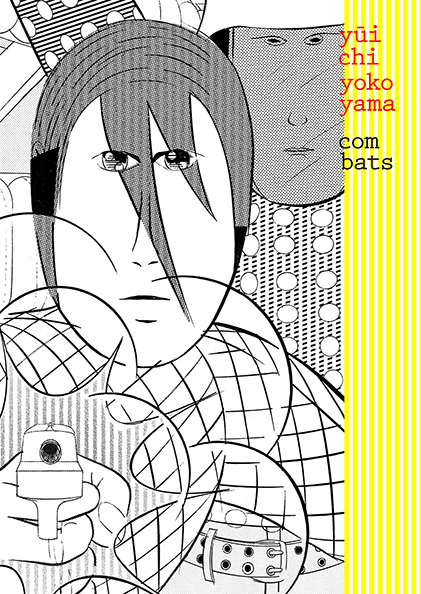

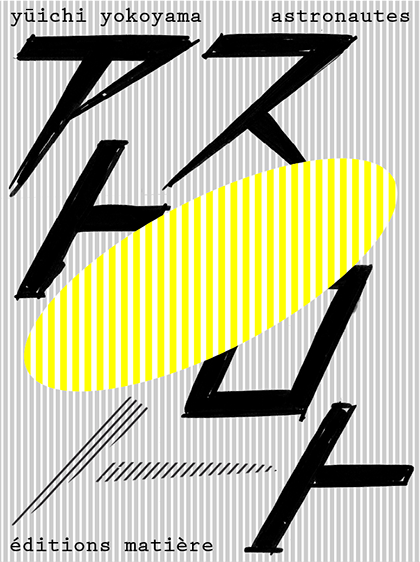

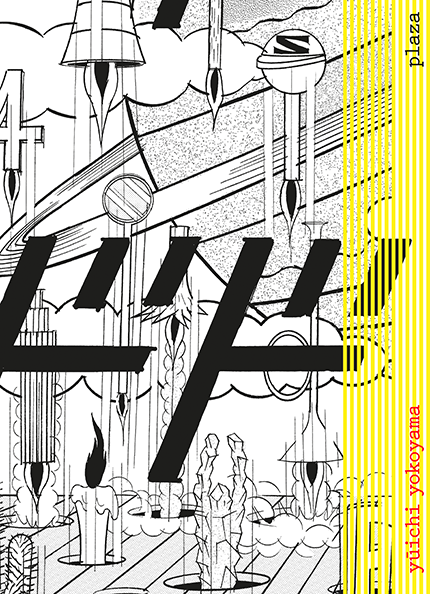

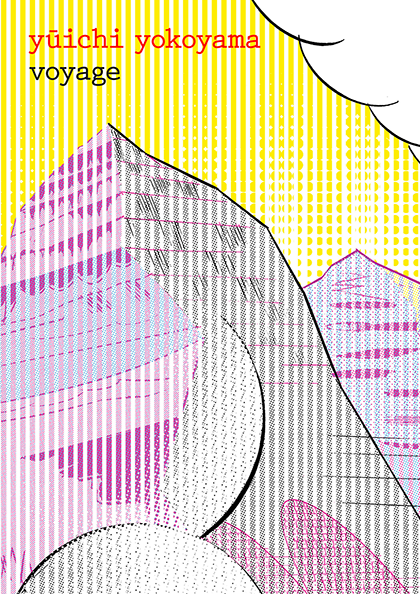

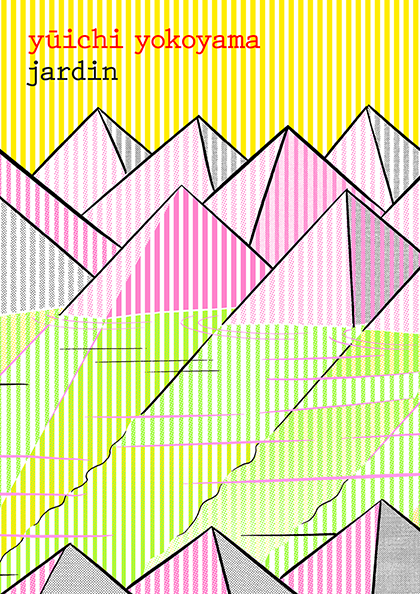

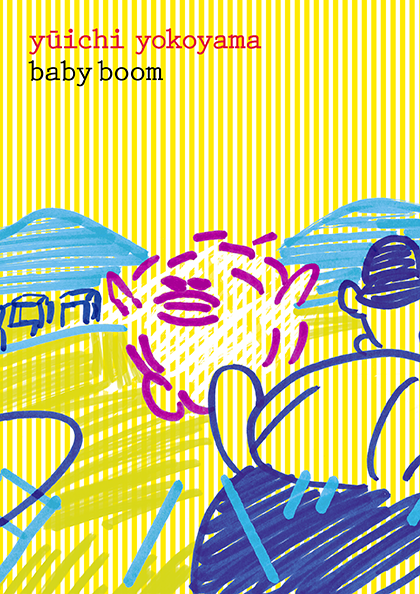

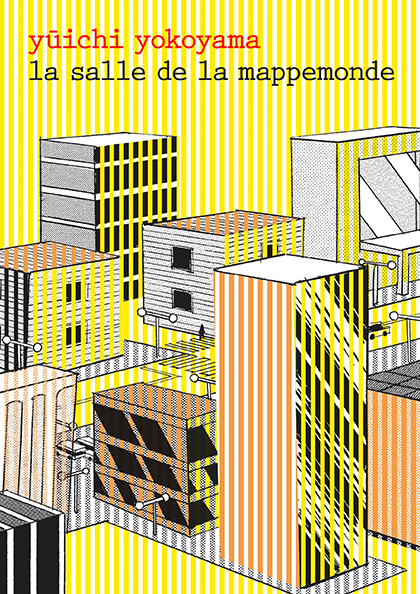

: des mangas, qu’on lit et admire notamment en France, chez l’un de ses premiers soutiens, l’éditeur indépendant Matière. Il en a déjà publié neuf

(Travaux publics, La Salle de la mappemonde, Jardin…), qu’il range dans les catégories «

meta-manga » ou «

neo-gekiga », en référence au mouvement initié dans les années 50 par Yoshihiro Tatsumi et relayé par les habitués de la revue

Garo (Mizuki, Tsuge, Ikegami…) de rapprocher le manga de l’

underground et du cinéma d’auteur. Mais ne l’appelez pas

mangaka. Si Yokoyama a choisi l’art du dessin séquencé pour s’exprimer, c’est moins pour raconter des histoires que pour déployer son art maniaque de la vignette dans l’écoulement du temps, emporter ses architectures, graphies et personnages dans la seule dimension qui échappe en principe à l’image fixe, celle du mouvement. Bien sûr, il n’est pas le premier à vouloir étirer son trait entre passé et futur —

Le

Greco, Degas ou Matisse ne faisaient rien d’autre que de suggérer au regard que les instants capturés dans leurs toiles l’étaient pour de faux, car sur le point de glisser dans le suivant. Mais il est le contraire d’un auteur de bande dessinée qui se serait mis à la peinture médiocrement, tel Hergé, pour détacher ses images de l’

entertainment de masse et s’inventer une nouvelle dignité. Son art est son manga et son manga est son art.

Précision monomaniaque.

Rencontré en haut d’une tour du 15

e arrondissement parisien en juin, entre deux parties de pêche au bord de l’île Saint-Germain, le Japonais précise comment il procède, détaillant page par page un exemplaire de

La Terre de glace, son dernier livre en date dont il tient un exemplaire à la main

: «

Je m’attache à décrire le temps qui passe avec des moyens visuels figés. Je rapporte le bruit du son avec l’écriture, que je rends de manière très visuelle avec les onomatopées. Et je module l’évolution des situations par la taille des cases et leur densité. Ici, par exemple, les cases font la même taille parce que je fais en sorte que le temps s’écoule de manière constante. Entre cette case et cette case, il y a théoriquement deux secondes qui passent. C’est pour des raisons techniques que je m’abstiens de faire du cinéma ou du dessin animé. D’un, je ne saurais pas comment m’y prendre. Deux, je n’aime pas être encombré.

»

Une légende longtemps colportée par ses soins dit d’ailleurs qu’il a abandonné la peinture par commodité, parce que son logement —

une bicoque à Sayama, dans la grande banlieue de Tokyo

— était trop exigu pour qu’il puisse continuer à s’y consacrer à la peinture. Ce n’est pas tout à fait comme ça que ça s’est passé. Il suffit de regarder les quelques acryliques sur toile exposés chez Anne Barrault pour comprendre que l’artiste Yokoyama, hors du livre, n’est pas tout à fait réalisé. «

Au lycée, j’étais médiocre. Je suis allé à l’université par pression sociale. Naturellement, j’ai fait des études d’art. À Musashino, dans le département Peinture à l’huile. En Asie, on considère que c’est le domaine le plus généraliste de l’art, celui à partir duquel on peut tout apprendre. En sortant de la fac, j’étais un bon imitateur d’artistes. J’ai passé plusieurs concours. Vingt-quatre tentatives en tout. Aujourd’hui, quand on expose mes dessins ou mes toiles, j’ai l’impression de faire le deuil des “enfants avortés” de ma carrière de plasticien. Surtout quand on expose les œuvres réalisées pour ma 24

e tentative…

»

Chez Anne Barrault, en plus des acryliques, on peut admirer des collages d’un genre inédit, qui font en quelque sorte le lien entre ses vies. Des agrégats de chutes de détails —

œil, bouche, visage

— écartés des planches définitives de ses livres, qui les égalent en densité, mais semblent surtout assemblés pour témoigner de la précision monomaniaque avec laquelle il achève ses dessins. «

C’est par la répétition qui fait que j’arrive à mes fins. On ne s’en rend pas forcément compte au premier regard, mais j’attache une très grande attention à l’expression de mes personnages. Pour une page, je peux me retrouver avec 40 chutes. À la fin de la création d’un livre, ça remplit une grosse boîte. J’ai commencé à en faire des collages pour faire quelque chose de tout ça. Je tiens tout de même à ce que des visages soient présents. Car on en trouve dans toutes mes planches. Donc dans tous mes collages.

»

Fanfare folle.

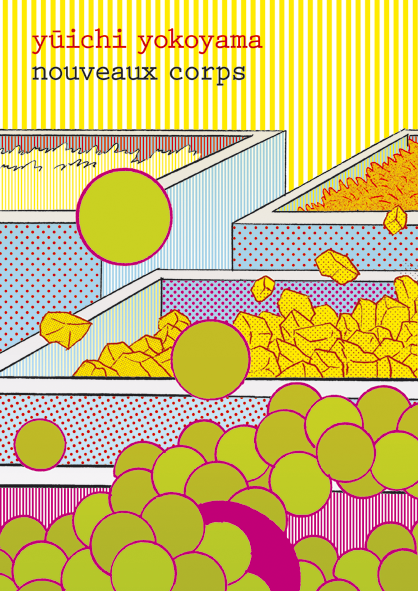

Les visages de Yokoyama, réputés pour leur absence d’expressivité et leur multiformité, tiennent une place centrale dans son œuvre. Dans

Nouveaux Corps (2010), ils forment une légion à la variété hallucinante —

hallucinée

— qui témoigne de la fécondité et de l’extravagance de son invention, tout en la commentant

: après un catalogue de presque 100 cases et autant de mutations, le Japonais livre le secret de leur fabrication à travers une visite d’usine infernale digne d’un Rabelais cyberpunk. Ailleurs, ses idées fixes s’épanouissent sur les vêtements à motif («

J’ai le désir de faire porter les vêtements les plus spectaculaires, beaux et élégants à mes personnages

»), les machines à hélices, vérins et rotatives, les moyens de locomotion (voitures, bateaux, avions) et les architectures débridées, dont les silhouettes, arabesques et géométries s’imbriquent et se confondent en folies striées qui rappellent diversement l’immersion dans l’urbanisme japonais d’après-guerre ou les représentations les plus démentes de la science-fiction des années 60 et 70. Échappée belle ou réalité

? «

J’adore dessiner depuis que je suis tout petit. Quoi dessiner

? Je n’ai jamais eu de préférence. J’aime depuis toujours tout ce qui me passe à l’esprit. L’imaginaire, si je me souviens bien, est mon premier modèle.

»

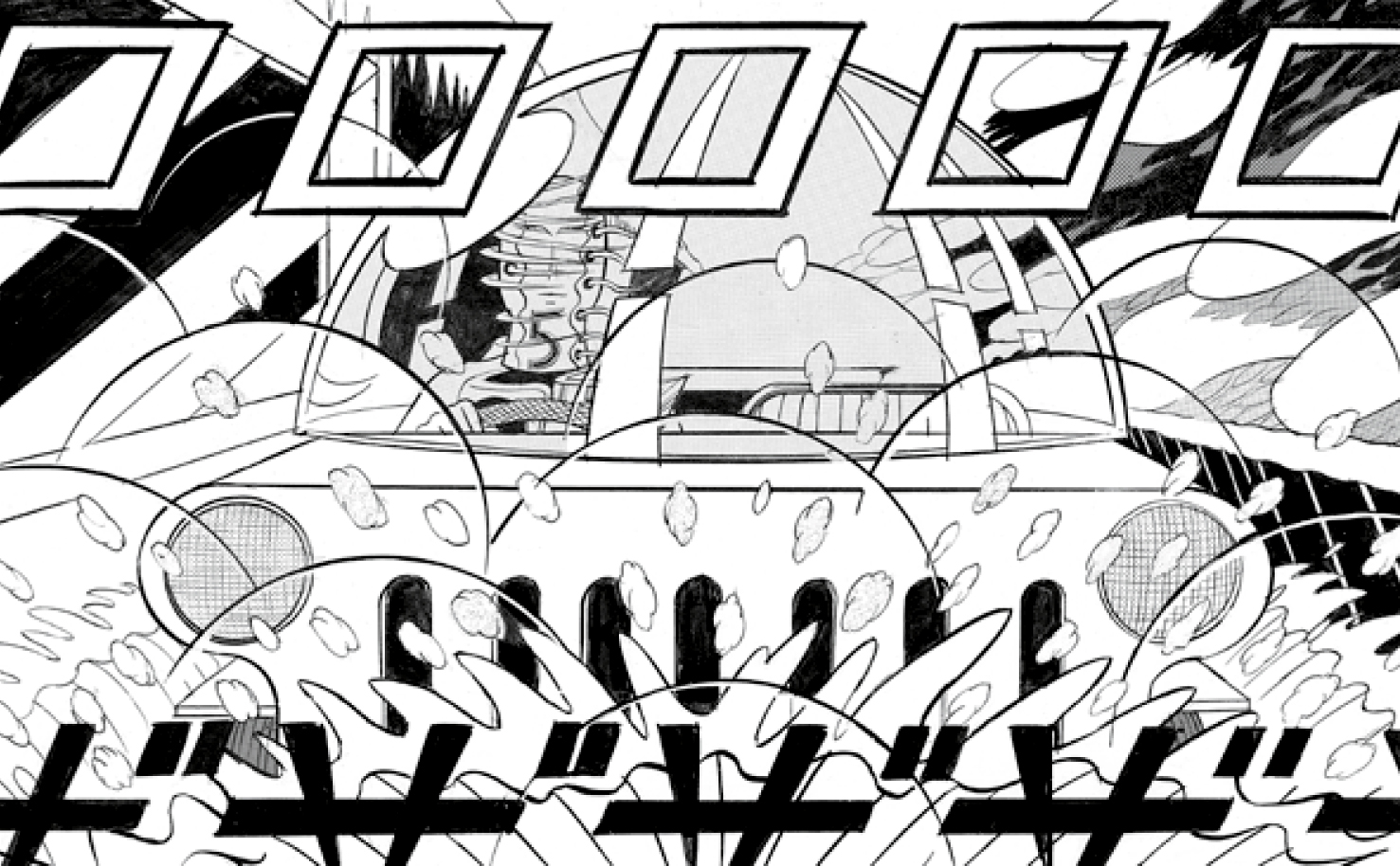

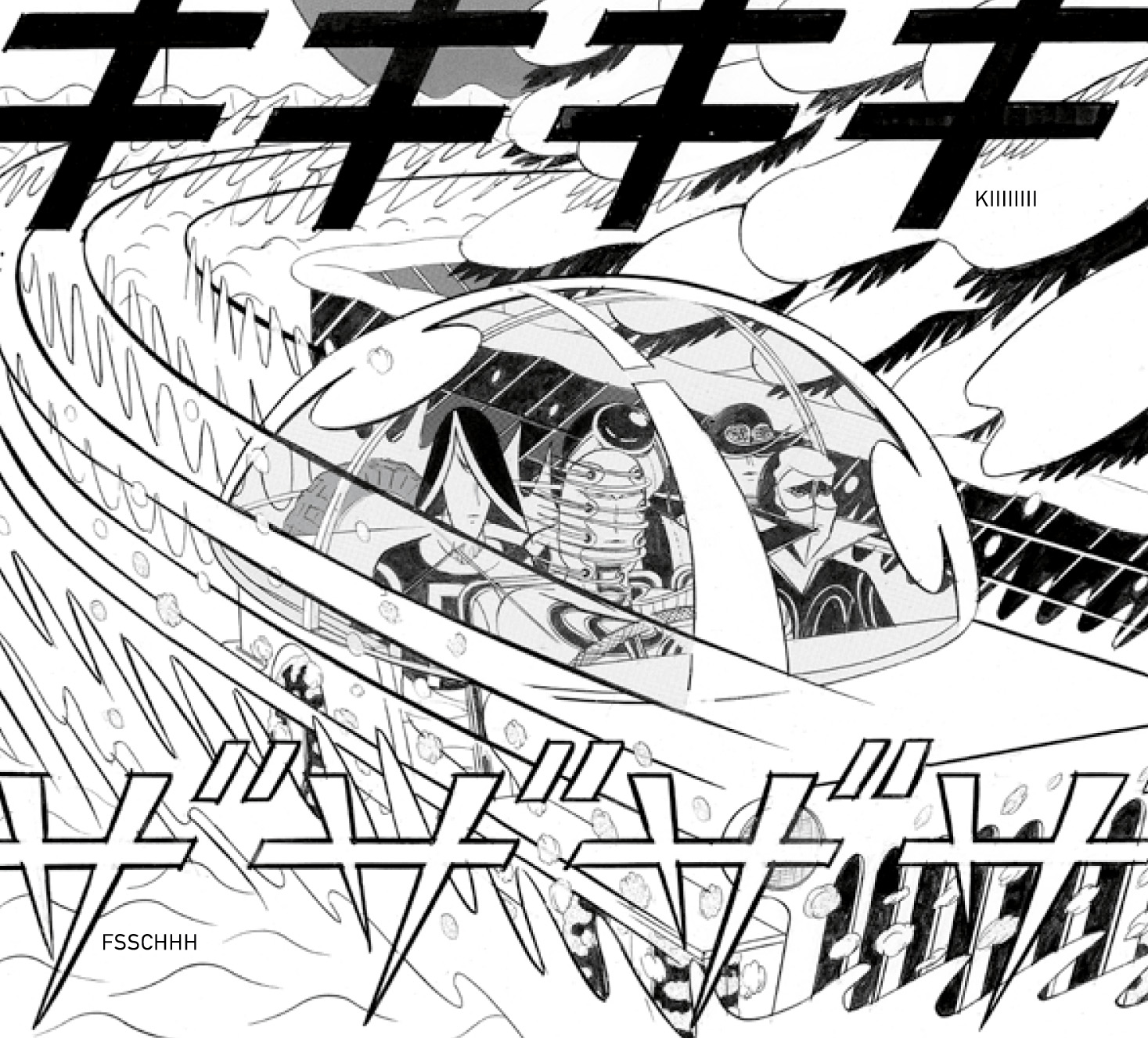

Compliquées encore par la strate des onomatopées figurant le boucan, lettrées dans des explosions de

katakana (le syllabaire japonais utilisé pour les interjections et les mots étrangers), les images de Yokoyama font grand bruit pour l’œil. Ça tombe bien, les déambulations des personnages de

La Terre de glace,

Travaux publics ou

Jardin ne sont pas de tout repos : des avions passent tout près du sol, des voitures dérapent, des turbines immenses hurlent à deux doigts des tympans. Pourquoi tout ce raffut

? Pour la beauté des images, tout simplement. Faisant défiler sous nos yeux écarquillés les pages d’un inédit inachevé dont la seule histoire est le défilé d’une fanfare folle défouraillant sur la page telle du bruit blanc (titre de travail

:

Hiroba, «

La Place »), le Japonais révèle les pages les plus saturées qu’il a jamais réalisées. Des pages qui évoquent un des sous-courants les plus extrêmes de la musique expérimentale japonaise, le harsh noise, dont le chef de file, Masami Akita, joue sous le nom de Merzbow, en hommage à

Merzbau de Kurt Schwitters. «

Ce n’est pas un commentaire en creux sur la société actuelle qui serait hyperactive ou infernale. En remplissant des pages et des pages de bruit, je me rends compte que ça m’excite. Ce livre sur lequel je travaille est carrément assourdissant. Il casse les oreilles. C’est comme du punk rock

: toujours le même volume, la même intensité, il n’y a aucun decrescendo.

»

«Strict minimum.»

En 2010, Yokoyama a eu les honneurs d’une exposition monographique au musée municipal de la cité industrielle de Kawasaki, ingénieusement titrée «

Je dessine le temps

». Huit ans plus tard, à Paris, on lui rappelle qu’il dessine également l’espace, puisque ses protagonistes étrangement accoutrés passent leur temps à voyager, et à nous faire voyager avec eux. Le Japonais, qui a grandi un peu partout au Japon —

de Miyazaki (sud) à Hokkaido (nord)

— à cause du travail de ses parents, avoue le plaisir qu’il a à se déplacer. «

J’aime la mentalité du touriste. Je me sens à l’aise dans un endroit que je découvre.

» Même si, pas à un paradoxe près, il avoue volontiers que le déplacement n’est pas l’occasion idéale pour trouver l’inspiration, puisqu’il fait moins confiance aux prodiges cachés après le coin de la rue qu’à son for intérieur et à son imagination. «

Je me sens particulièrement à l’aise dans les hôtels d’affaires japonais, où l’on emmène le strict minimum. Sur place, il y a tout ce qu’il faut pour être confortable dans le monde contemporain, mais rien de plus. C’est l’environnement idéal pour travailler. Chez moi, j’ai tous les dessins dont je n’ai pas réussi à me débarrasser, mes assiettes, mon dictionnaire, des déchets que je n’ai pas encore jetés. Tout ça perturbe mes yeux.

»

[-]